18世紀は「大航海時代」の最終章とも呼ばれる時代で、多くの航海者が未知の海へと挑みました。

その中で特に大きな功績を残した人物が、ジェームズ・クックです。彼はキャプテンクックとして知られ、世界地図を精密化しただけでなく、ハワイ諸島をヨーロッパに知らしめました。

しかしその人生は輝かしい成功だけでなく、摩擦や悲劇的な死によって幕を閉じます。

この記事では、クックの生涯と探検の全体像を整理し、彼が残した歴史的な意味をわかりやすく紹介します。

ジェームズ・クックとは

ジェームズ・クックは18世紀イギリスの海軍士官であり、探検家・航海者として歴史に名を残しました。

彼の最大の特徴は、単なる航路開拓だけでなく「科学的探検」を行った点にあります。

天文学者や博物学者を同行させ、観測・測量・標本採取を徹底し、航海を通じて得られた情報を体系的に記録しました。

結果として、地理学・自然科学・民族学など幅広い分野に多大な影響を与え、18世紀以降の学問的発展に直結しました。

出自と海軍でのキャリア

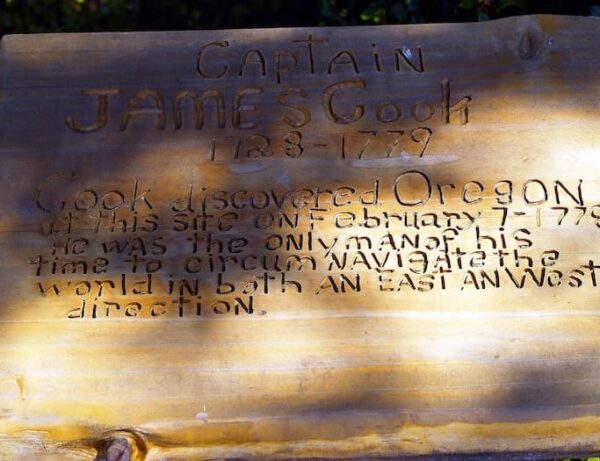

1728年にイングランド北部のヨークシャーに生まれ、父は農場労働者という庶民出身でした。

少年期から商船で働き、船乗りとしての経験を積みます。その後、海軍に志願し、七年戦争で実績を上げて測量技術を評価されました。

彼の出世は実力主義によるものであり、当時のイギリス社会では珍しい「叩き上げの大佐」として知られています。

初期航海と測量技術の習得

クックはカナダ戦線での測量任務で、正確な海図を作成する能力を発揮しました。

特にセントローレンス川の調査はイギリス軍がケベックを攻略する際の重要な情報源となり、彼の名声を高めました。

この経験が太平洋探検での精密な地図作成へとつながっていきます。

世界地図の精度向上への貢献

当時の世界地図は空白や誤りが多く、推測に基づく部分が大きな割合を占めていました。

クックは3度の大航海で南太平洋の島々、ニュージーランド、オーストラリア東岸、さらに北太平洋まで詳細に記録しました。

その成果は世界地図の精度を飛躍的に高め、後世の航海や交易に欠かせない基盤となりました。

クックの功績が世界に与えた影響

クックの航海は地理学や航海術の発展だけでなく、ヨーロッパと太平洋諸島との接触を本格化させる契機となりました。

新たな航路や資源の発見は、イギリスを中心とする西洋諸国の海外進出を後押ししました。

同時に、彼が持ち帰った動植物の標本や民族学的な記録は、学術界に新たな知見をもたらし、自然科学の発展にも寄与しました。

一方で、クックの探検は西洋と先住民との接触を加速させ、植民地主義の拡大にもつながりました。

肯定的評価と批判的視点の両方を持って語られる人物であり、その足跡は今日の歴史教育でも重要な位置を占めています。

ジェームズ・クックが成し遂げた業績

ジェームズ・クックの名を歴史に刻んだのは、3度にわたる大規模な太平洋探検航海です。

それぞれの航海は単なる冒険ではなく、科学的な調査を兼ね備えており、地理学・天文学・博物学の発展に直結しました。

彼の航海の成果は、現代の地図や航海術の基礎にもつながっています。

第一次航海:タヒチとニュージーランドの探検

1768年、クックは「金星の太陽面通過」を観測する任務を帯びてエンデバー号でタヒチに向かいました。

この観測は地球と太陽の距離を測定する国際的な科学プロジェクトで、当時としては非常に先進的な試みでした。

観測を終えた後、ニュージーランドを周航して初めて全体像を地図に描き、さらにオーストラリア東海岸を詳細に記録しました。

このときの上陸地「ボタニー湾」は後にイギリス植民の拠点となり、オーストラリア史の起点とされています。

第二次航海:南極海への挑戦

1772年からの航海では、未確認の「南方大陸(テラ・アウストラリス)」を探すことが目的でした。

クックは氷海を航行し、南極圏に到達するなど極めて過酷な航海を行いました。

結果として人が住める巨大な南方大陸は存在しないことを実証し、地理学上の大きな空白を埋めました。

この航海は世界一周を2度果たすという偉業にもなり、彼の航海技術と忍耐力が際立つものとなりました。

また、この探検で壊血病(ビタミンC不足による病気)の予防法を実践し、乗組員を守ったことも海軍医学史上重要な成果です。

第三次航海:ハワイ諸島との遭遇

1776年に始まった最後の航海は、北極海を通って大西洋と太平洋を結ぶ「北西航路」の探索が目的でした。

その途上で1778年、クックはヨーロッパ人として初めてハワイ諸島を記録しました。

ハワイは太平洋横断の中継地として重要視され、以後の歴史の舞台に組み込まれていきます。

さらに北米西岸を航海してアラスカまで到達しましたが、北西航路の発見には至らず、翌年ハワイで現地住民との衝突により命を落としました。

この航海は悲劇に終わったものの、ハワイの地理的存在を世界に知らしめたという意味で大きな転換点でした。

クックの航海がもたらした世界的影響

クックの業績は単に新しい土地を発見したということにとどまりません。

正確な測量と地図作成は、交易・航海・軍事に多大な影響を与えました。

また、同行した博物学者たちが持ち帰った植物・動物の標本は、ヨーロッパの学術界に新たな知識をもたらしました。

たとえば、当時未知だったオーストラリア固有の生物やポリネシア文化の記録は、人類学や自然科学の発展に直結しました。

彼の航海は「科学と探検を融合させた先駆的プロジェクト」ともいわれますが、同時に西洋と太平洋の島々との接触を加速させ、植民地化の活性にも繋がってしまいました。

ジェームズ・クックとハワイの関わり

ジェームズ・クックは1778年、第三次航海の途中でハワイ諸島に到達しました。

これはヨーロッパ人による最初の記録であり、以後ハワイは世界史の舞台に登場することになります。

最初は友好的に迎えられたものの、誤解や摩擦が積み重なり、最終的にクックは悲劇的な最期を迎えました。

初めての上陸と現地住民との交流

クックの艦隊がカウアイ島に上陸したとき、現地住民は大いに歓迎しました。

ヨーロッパの船や金属器具は彼らにとって未知の存在であり、興味と尊敬の眼差しを集めました。

さらに、クック一行が到着した時期がハワイの重要な祭礼「マカヒキ(豊穣の神ロノを祝う行事)」と重なったため、住民は彼を神の使いと見なしたともいわれています。

食料や資源の提供、フラなどの文化的な交流が行われ、最初の接触は非常に穏やかで友好的でした。

ハワイにおける文化交流と摩擦

しかし、滞在が長引くにつれて緊張が生まれました。

物資の需要が増し、取引が一方的に感じられるようになったこと、またヨーロッパの軍事力や道具が地元社会に与える影響が不安視されたことが要因です。

さらに、クック一行の行動が神聖な領域を侵す場面もあり、住民の不満が高まっていきました。

当初の「神の使い」という印象が、やがて「外から来た侵入者」へと変わっていったのです。この変化は、文化の違いから生じた誤解の象徴ともいえます。

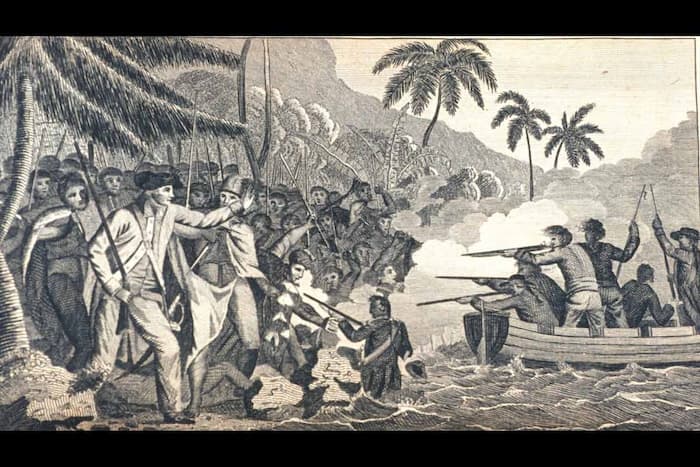

クックの死因と最期の出来事

1779年、クックの船で重要な部品が盗まれる事件が発生しました。

これを巡ってクックは強硬策を取り、酋長を人質にしようとしたため、住民との間で衝突が発生しました。

この混乱の中でクック自身が槍や石によって攻撃され、命を落としました。

彼の死は偶発的な争いの結果でありながら、ヨーロッパとハワイ文化の衝突を象徴する出来事として歴史に残りました。

クックとハワイの関係が残した意味

クックの死は単なる探検家の悲劇ではなく、ハワイの歴史に大きな転換点をもたらしました。

以後、ハワイは西洋の交易や布教、最終的には植民地化の対象となっていきます。

クックの来訪が「ハワイが世界に開かれる契機」として語られる一方で、現地文化の自律性を揺るがすきっかけにもなったのです。

今日のハワイには「キャプテンクック・タウン」と名付けられた地域や記念碑があり、彼の影響の複雑さを物語っています。

クック船長が歴史に残した影響

ジェームズ・クックの航海は、単なる冒険譚ではなく、世界の地理学・自然科学・国際関係に大きな転換をもたらしました。

彼が残した影響は、科学的な進歩と文化的衝突の両面を含んでおり、その複雑さこそが歴史上の重要性を際立たせています。

科学的探検としての意義

クックの航海は「科学探検」の先駆けでした。

従来の探検は主に領土拡大や富の獲得を目的としていましたが、クックは天文学者・博物学者・画家を同行させ、体系的な観測と記録を行いました。

金星の太陽面通過の観測は国際的な科学協力の一例であり、彼の航海で採取された動植物の標本は、ヨーロッパの博物学に新しい地平を開きました。

また、クックは壊血病対策として食事にビタミンCを意識的に取り入れ、乗組員の健康を守ることに成功しました。

これは海軍医学にとっても革新的で、以降の長期航海の常識を変える成果となりました。

太平洋諸国と西洋の接触のきっかけ

クックの航海はヨーロッパ諸国と太平洋の島々との本格的な接触をもたらしました。

ハワイ、ニュージーランド、オーストラリアなどが詳細に地図に記され、航路として利用可能になったことで以後の交易・布教・移民の動きが加速しました。

特にハワイは「太平洋の要衝」として注目され、捕鯨船や商船の寄港地として発展していきます。

クックの来航がなければ、ハワイがこれほど早く世界史の舞台に組み込まれることはなかったでしょう。

植民地主義と批判的評価

一方で、クックの航海は西洋による植民地主義の拡大にもつながりました。

彼が発見・記録した地域は、その後イギリスや他の欧州列強の植民地支配の対象となっていきます。

現地の人々にとっては、病気の流入や文化的破壊をもたらす契機ともなりました。

そのため現代では、クックを「科学と地理学の英雄」と称賛する見方と、「植民地主義の象徴」として批判する見方の両方があります。

特にハワイやニュージーランドの先住民社会においては、彼の来訪を複雑な記憶として語り継いでいます。

歴史的意義の整理

クックの航海は「科学と植民地主義の交差点」に位置づけられます。

彼が残した正確な地図や航海記録は、後世の探検や交易を大きく進展させました。しかし同時に、その成果が帝国主義的な拡張に利用されたことも事実です。

つまり、彼の歴史的意義を理解するには「功績と課題をセットで捉える」視点が欠かせません。

英雄視と批判のどちらか一方ではなく、その両面を意識することが、現代に生きる私たちにとっての学びになるのです。

よくある質問

ジェームズ・クックとキャプテンクックは同一人物か

はい、同一人物です。海軍大佐としての階級から「キャプテンクック」と呼ばれました。

クックはどんな船で航海していたのか

第一次航海では「エンデバー号」、第二次では「レゾリューション号」、第三次では「ディスカバリー号」を使用しました。いずれも探検用に改造された船です。

クックの航海日誌はどこで読めるのか

彼の航海記録はイギリスを中心に出版され、日本語訳も学術書として刊行されています。図書館や歴史関連の出版社から入手可能です。

まとめ

ジェームズ・クックは庶民の出から海軍大佐へと成り上がり、3度の太平洋探検で世界地図を大きく塗り替えました。

ハワイ諸島をヨーロッパに紹介した一方で、文化摩擦から命を落とすことにもなりました。

彼の功績は科学と地理学の発展を支えつつも、植民地主義の影を落としています。

歴史を学ぶ際には、功績と問題の両方を冷静に見つめる姿勢が大切です。